P. Michele Schmaus, Teología dogmática, los sacramentos

§ 272 Las indulgencias

I. Concepto y división

1. Dios ha impuesto castigos al pecado; tal imposición es revelación de la santidad y justicia de Dios; su aceptación por parte del hombre es reconocimiento de la santidad y autoridad de Dios y por tanto reparación. A la vez tiene carácter de expiación. Los castigos que Dios impone al pecador son uno de los escondidos misterios de su plan salvífico; Dios perdona, junto con los pecados graves, el castigo eterno; pero no siempre perdona todas las penas temporales. Esta es la convicción corriente de la antigua Iglesia. Debemos suponer que Dios impone castigos temporales en lugar de la pena eterna merecida y perdonada junto con el pecado grave. Las penitencias usuales antiguamente debían ser un sustitutivo del castigo eterno ordenado por Dios. Como nos es completamente desconocida la cantidad de castigo que Dios impone a un determinado pecado, se exigió a los pecadores una severa y larga penitencia, para que no hicieran demasiada poca expiación quedándose así por debajo de la medida penal determinada por Dios. Pero cuando se relajó el espíritu de penitencia, las penitencias tuvieron que ser suavizadas y acortadas. Entonces surge la cuestión de si tales penitencias mitigadas satisfacen la justicia de Dios y de cómo puede cumplirse ese plus de expiación, tal vez exigido por Dios. San Cipriano alude a la ocasión dada por el Señor en la otra vida de cumplir las penas no cumplidas aún. Los penitentes son además amonestados a que sigan haciendo penitencias voluntarias después de haber sido readmitidos en la Iglesia. Al comenzar se desarrolló, a base de antiguas instituciones, una forma especial en que la Iglesia ayudaba a los liberados del pecado a librarse de las penas temporales del pecado: la indulgencia.

2. Las indulgencias son el perdón—válido ante Dios—de las penas temporales, que deberían cumplirse por los pecados, cuya culpa ha sido ya perdonada. Tales indulgencias constituyen lo que se llama “tesoro de la Iglesia” (obra expiatoria de Cristo y de los santos), y son administradas por los portadores de la autoridad eclesiástica a los vivos en forma de absolución (por “decisión jurisdiccional”), y a los muertos en forma de intercesión. Para definir la indulgencia es de decisiva importancia el hecho de que no significa perdón de los pecados, sino conmutación o aligeramiento de las penas temporales del pecado, no de las eternas (“indulto de una penitencia”). Sólo se indulta el castigo a quien se ha arrepentido de sus pecados y ha sido liberado de ellos; sin arrepentimiento y sin perdón de la culpa no es posible la indulgencia. Sólo puede participar de una indulgencia quien se convierte a Cristo crucificado con fe, arrepentimiento y amor y condena sus pecados por amor a la pasión de Cristo. La indulgencia es un complemento del sacramento de la penitencia en cuanto que conmuta o aligera los castigos que restan después de perdonado el pecado. Pero no se concede mediante un signo sacramental.

El indulto del castigo se refiere primariamente a las penitencias canónicas del cristianismo antiguo; pero como tales penitencias tenían validez no sólo ante la Iglesia, sino también ante Dios, también el indulto tiene valor ante el Cielo. El indulto canónico de las penas de los pecados obra un indulto del castigo por parte de Dios, de manera parecida a como el perdón de la Iglesia causa el perdón de Dios.

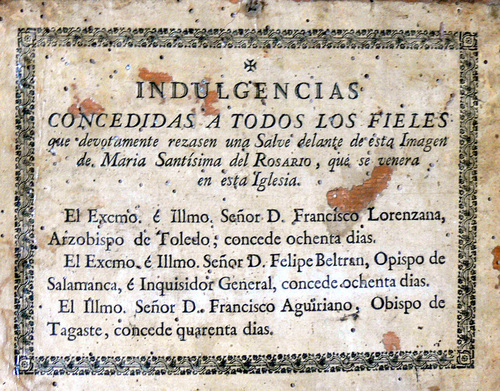

3. Las indulgencias se dividen en perfectas (plenarias) e imperfectas (o parciales), según sea conmutada la totalidad de las penas o sólo una parte de ellas. Las medidas de tiempo asignadas a las indulgencias parciales, por ejemplo una indulgencia de siete años, no quieren decir que se perdonen siete años de purgatorio, sino que también es perdonado en el Cielo con validez y eficacia el castigo de siete años, merecido según la praxis penitencial de la antigua Iglesia. No se sabe, por tanto, en qué medida indulta Dios del castigo merecido.

II. La Iglesia y las indulgencias

1. La Iglesia tiene poder de conceder indulgencias (dogma de fe). El año 1343 el papa Clemente VI anunció en la bula jubilar Unigenitus (Denz. 550-552) una indulgencia plenaria para todos los que peregrinaran a Roma y cumplieran en la peregrinación ciertas condiciones. En esta bula se exponen las verdades fundamentales sobre las indulgencias. Dice, entre otras cosas: “El unigénito Hijo de Dios, para nosotros constituido por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención (I Cor. 1, 30), no por medio de la sangre de machos cabríos o de novillos, sino por su propia sangre, entró una vez en el santuario, hallado que hubo eterna redención (Hebr. 9, 12). Porque no nos redimió con oro y plata corruptibles, sino con su preciosa sangre de cordero incontaminado einmaculado (I Pe. 1, 18). Esa sangre sabemos que, inmolado inocente en el altar de la cruz, no la derramó en una gota pequeña, que, sin embargo, por su unión con el Verbo, hubiera bastado para la redención de todo el género humano, sino copiosamente, como un torrente, de suerte que desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, no se hallaba en él parte sana (Is. 1, 6). A fin, pues, que en adelante la misericordia de tan grande efusión no se convirtiera en vacía, inútil o superflua, adquirió un tesoro para la Iglesia militante, queriendo el piadoso Padre atesorar para sus hijos de modo que hubiera así un tesoro infinito para los hombres, y los que de él usaran se hicieran partícipes de la amistad de Dios (Sab. 7, 14).

Este tesoro lo encomendó, para ser saludablemente dispensado a los fieles, al bienaventurado Pedro, llavero del cielo, y a sus sucesores, vicarios suyos en la tierra, y para ser misericordiosamente aplicado por propias y razonables causas a los verdaderamente arrepentidos y confesados, ya para la total, ya para la parcial remisión de la pena temporal debida por los pecados, tanto de modo general como especial, según conocieren en Dios que conviene.

Para colmo de este tesoro se sabe que prestan su concurso los méritos de la bienaventurada Madre de Dios y de todos los elegidos, desde el primer justo hasta el último, y no hay que temer en modo alguno por su consunción o disminución, tanto porque como se ha dicho antes, los merecimientos de Cristo son infinitos, como porque cuantos más sean atraídos a la justicia por participar del mismo, tanto más se aumenta el cúmulo de sus merecimientos” (D. 550-552). El Concilio de Constanza condena la doctrina de Wiclef y Hus, que niega el poder de conceder indulgencias (D. 622 y 676), y Sixto IV condena la misma doctrina de Pedro de Osma (D. 729). León X, en la decretal Per praesentes dirigida al cardenal Cayetano el 9 de noviembre de 1518, defiende contra Lutero el poder de la Iglesia para conceder indulgencias en razón del tesoro de méritos (D. 740 a), y en la bula Exsurge Domine (1520) condena la negación de esta doctrina y otros ataques contra las indulgencias (D. 757-762). Más tarde—en 1794—, defiende también Pío VI el tesoro de la Iglesia contra el Sínodo de Pistoia (D. 1542).

El Concilio de Trento definió (Sesión XXV): “Como la potestad de conferir indulgencia fue concedida por Cristo a su Iglesia y ella ha usado ya desde los más antiguos tiempos de ese poder que le fue divinamente otorgado (cfr. Mt. 16, 19; 18, 18), el sacrosanto Concilio enseña y manda que debe mantenerse en la Iglesia el uso de las indulgencias, sobre manera saludable al pueblo cristiano y aprobado por la autoridad de los sagrados Concilios, y condena con anatema a quienes afirman que son inútiles o niegan que exista en la Iglesia potestad de concederlas…” (D. 989). Recomendando, a su vez, moderación en la concesión de las indulgencias por parte de la Iglesia, siguiendo la vieja costumbre, aprobada por la tradición.

2. El poder de la Iglesia de conceder indulgencias está incluido en el poder de las llaves y en el poder de atar y desatar que le fueron transmitidos por Cristo (Mt. 16, 19; 18, 18). San Pablo indulta en realidad el castigo al pecador de Corinto, para que no se pierda por excesiva tristeza (II Cor. 2, 6).

3. En la época antigua del Cristianismo a veces se indultaba la penitencia a los penitentes por intercesión de los mártires. Los mártires, como acreditados amigos de Dios, podían implorar con su intercesión el perdón de los pecados por parte de Dios. Cuando el perdón de Dios parecía garantizado gracias a la intercesión de los mártires, la Iglesia podía readmitir al pecador, sin que éste hubiera terminado de cumplir la penitencia. San Cipriano tuvo en cuenta la intercesión por los pecadores prometida por los mártires antes de morir y acortó por eso las penitencias. Los mártires ayudan al pecador, según él, a conseguir el perdón de Dios, y por tanto crean el supuesto de una pronta readmisión en la Iglesia; están llenos del espíritu de Dios y pueden mucho ante Dios con su oración y sufrimientos; en ellos habla el espíritu del Padre, en ellos lucha Cristo mismo (San Cipriano, Carta 10, 3); son jueces junto a Cristo y compañeros de su reino, y declaran justicia como participantes de su espíritu (Dionisio de Alejandría, “Carta a Fabio de Antioquía”, citada por Eusebio, Historia de la Iglesia, 6, 42, 5). La intercesión de los mártires fue muchas veces—sobre todo en el Norte de África y Alejandría—motivo de acortar la penitencia; a veces fue también motivo de aligerarla el celo extraordinario del penitente. Ocurrió en general el aligeramiento de las penitencias cuando el celo se paralizó y ya no fueron realizables las antiguas exigencias penitenciales.

4. El paso al continente de la forma penitencial celta-anglosajona significa una gran incisión en el progreso de la disciplina penitencial. La Iglesia celta es la patria de los penitenciales; son libros que determinan en forma casuística penitencias exactas y concretas para cada pecado leve o grave. Tales reglas penitenciales habían, sido ya antes determinadas por algunos Sínodos y obispos (vgr. San Gregorio Taumaturgo, San Basilio, San Gregorio de Nisa). En estas reglas se daban instrucciones sobre la aplicación de la disciplina penitencial canónica y sobre los verdaderos medios salvíficos de los pecados. Según las reglas penitenciales antiguas, que se ocupaban de la penitencia canónica pública, la penitencia era la misma para todos los pecadores, y no había más distinción que la duración; según los nuevos libros penitenciales, que siempre suponen la penitencia secreta, cada pecado debía ser castigado con una penitencia especial. Antiguamente quien debía decidir en definitiva sobre si un pecado debía someterse o no a penitencia pública era el director de la penitencia canónica; después de la aceptación de la penitencia secreta, que tuvo origen en la iglesia anglosajona y que no reconocía ya un estado penitencial, era el sacerdote quien debía determinar mediante qué obras expiatorias debía repararse la ofensa hecha a Dios; debía imponer una penitencia proporcionada a la magnitud de la culpa en forma de determinadas obras buenas. Los libros penitenciales tenían como misión facilitarle esa tarea indicando penitencias para todos los casos imaginables; eran como un catálogo de tarifas, según las que debiera cumplirse la penitencia. Las penitencias, en la mayoría de los casos, son severas y largas. El valor de cada penitencia era fundamentalmente determinado por la medida de mortificación y sacrificio con que se hiciera; una penitencia corta hecha con verdadero celo es más valiosa que una más larga, pero cumplida tibiamente; por tanto, podía compararse una penitencia larga y fácil con una corta y difícil. Esta idea condujo desde el siglo VII al sistema de las llamadas conmutaciones y redenciones, tan importante para la estructura de la penitencia de la Edad Media.

Una penitencia puede ser sustituida por otra; los libros penitenciales dan también indicaciones sobre el caso. Primero, tal sustitución sólo valía en el caso de enfermos que no podían cumplir los deberes penitenciales normales; en otros casos, tal sustitución era deseable, porque eran tantos los pecados, que no bastaban la vida de un hombre para cumplir las penitencias que les correspondían. Las buenas obras realizadas en lugar de las penitencias merecidas eran una intensificación y recrudecimiento de la penitencia, pero también una abreviación. En esa sustitución salta a la vista la profunda seriedad ética de la idea expiatoria. A mitad del siglo VIII se extendió la costumbre de las “redenciones”, en que no se sustituía una penitencia larga y fácil por una corta y difícil, sino por una corta y fácil. Generalmente se conmutaba un ayuno difícil por una oración, tenida por obra penitencial más fácil o por limosnas. El Sínodo de Cloveshove (747) combatió tal costumbre; se dijo que era usar mal de las limosnas el darlas para librarse de los ayunos o de otras obras de mortificación; las limosnas debían ser fruto de la penitencia, pero nunca un sustitutivo de ella. Lo mismo ocurría con la oración. Pero la costumbre de las redenciones se impuso. En los libros penitenciales de San Beda (♰ 735) y de su discípulo Egbert, que contienen fórmulas exactas de redenciones, se dice que la imposición de penitencias propiamente duras sólo vale como norma para la sustitución por obras penitenciales más fáciles (oración, limosnas); ambos libros contienen reglas detenidas y meticulosas sobre cómo se deben conmutar por obras fáciles las penitencias “demasiado difíciles y duras”. La sustitución de penitencias en el fondo apenas se distingue del aligeramiento o indulgencia. Desde el siglo IX aparecen como obras penitenciales más fáciles, junto con la oración y las limosnas, las peregrinaciones. Desde el siglo XI se extiende muchísimo, por razones especiales, la costumbre de conceder amnistía de castigos mediante donaciones para fines eclesiásticos. Existía la convicción que la conmutación del castigo eclesiástico terreno tenía validez también ante Dios; así nacieron las indulgencias.

Aunque en ese progreso aparece evidente el abandono al espíritu de penitencia de la Iglesia antigua, no puede hablarse sin más de una exteriorización y vaciamiento del espíritu de penitencia

A la base de la costumbre de las redenciones está la fe en la realidad de la culpa y expiación. Como el pecado y el castigo por él merecido eran realidades para los hombres de entonces, se calculó con ellos lo mismo que con las cosas tangibles de la vida diaria.

5. Pero el valorar la culpa asemejándola a una relación jurídica terrestre, el pesar y contar las obras penitenciales ante Dios, tiene también sus grandes peligros. Las penitencias determinadas en las reglas de redenciones podían ser cumplidas sin que el penitente tuviera verdadero arrepentimiento ni se apartara del pecado. Las más sospechosas eran las indulgencias por dinero. Es cierto que el pagar como limosna una gran cantidad de dinero significaba un sacrificio y podía ser la expresión de una auténtica disposición penitencial; pero era natural la tentación de rescatar y comprar con prestaciones de cosas la verdadera conversión y auténtica contrición de corazón. Y de hecho las indulgencias pecuniarias dieron ocasión a muchos abusos. Los reformadores [protestantes] vieron en ellas una mecanización de la vida sobrenatural y un signo de la mundanización y codicia de ciertos miembros de la Iglesia. El Concilio de Trento castigó los abusos. Hacia fines del siglo XVI fueron totalmente prohibidas las indulgencias pecuniarias. Cfr. B. Poschmann, Die abendländische Kirchenbusse im frühen Mittelalter, 20-24; 50-57.

III. Indulgencia, muerte de Cristo y comunión de los santos

1. Las indulgencias no son sólo una conmutación de las penas del pecado, sino que a la vez son satisfacción pagada con la obra expiatoria de Cristo y de los santos (Thesaurus Ecclesiae). Cuando la Iglesia perdona penas temporales al penitente arrepentido ofrece a Dios, en cambio, la satisfacción de Cristo y de los santos. La expiación de Cristo y de los santos se llama desde el siglo XIII: tesoro de la Iglesia. No está definido como dogma de fe que exista ese tesoro, pero es próximo en certeza al dogma de fe (D. 550; 757; 1060; 1541; 3032; 3051). La expiación de Cristo y la de los santos no están equiparadas o puestas a la misma altura; la expiación de los santos está fundada en la de Cristo. Cristo hizo expiación sobreabundante por todos los pecados del mundo; esto significa que el Padre celestial, al entregar a Cristo a la muerte por los pecados, reveló y representó su gloria, su santidad, su justicia y su amor sobre todo lo comprensible; y Cristo, al entregarse obediente a la muerte, reconoció incondicionalmente la autoridad del Padre, contra la que se rebelaron los hombres al pecar, su santidad, su justicia y su amor. Así fue Dios satisfecho; el misterio de Dios resplandece otra vez en el mundo con nuevo esplendor y otra vez es visto y reconocido por los hombres gracias a la fe. Ya hemos dicho muchas veces que así como Cristo consiguió su plenitud en la Iglesia, su obra la logra en la obra de la Iglesia, y su pasión, en la pasión de la Iglesia, y su expiación, en la expiación de los creyentes. En la penitencia de los fieles se realiza la fuerza de la pasión de Cristo; los padecimientos y sufrimientos de los cristianos son un testimonio a favor de Cristo, y, por tanto, testimonio también de la gloria del Padre; en eso estriba su valor expiatorio; sin Cristo son nada; por Cristo son aceptos al Padre, porque en ellos está presente la gloria de Cristo y su amor, su obediencia, su ofrecimiento y su fidelidad. La expiación de los santos no es, pues, una terminación o complemento de la de Cristo, como si la de Cristo no fuese suficiente, sino una demostración de su fuerza y fecundidad. Dios quiso honrar a los santos haciendo que su acción vivificada por Cristo contribuya a nuestra salvación.

2. Cuando se llama tesoro de la Iglesia a la expiación de Cristo y a la expiación de los santos—fundada en Cristo—, no hay que olvidar el carácter analógico de la palabra tesoro. Tal tesoro se parece a un tesoro terreno, pero las semejanzas entre ellos son menores que las desemejanzas. La Iglesia no puede disponer de ese tesoro a voluntad, lo mismo que un heredero rico dispone de sus bienes; Cristo sigue siendo el Señor de la salvación y de los bienes o tesoros salvíficos; pero Él, el crucificado y resucitado, obra la salvación por medio de su instrumento, la Iglesia, y la Iglesia actúa obedeciendo sus indicaciones. Cuando decimos que la Iglesia, al conceder indulgencias o al absolver a un cristiano de las penas temporales, “saca” esos bienes del tesoro de la Iglesia, significa que, ejerciendo su poder de atar y desatar pide al Padre eficazmente e incluso autoritaria y sobrenaturalmente, que tenga a bien conceder al pecador el perdón de las penas temporales, por los méritos de la obra de Cristo y de sus santos; por tanto, el perdón de las penas canónicas concedido en virtud del poder de las llaves, proporciona al pecador el perdón de los castigos impuestos por Dios en virtud de la expiación de Cristo y de los santos.

La Iglesia puede apelar a Cristo porque es su Cabeza y ella su cuerpo, y, por tanto, lo que Él hace pertenece a la Esposa. Puede apelar a los santos, porque todos los cristianos están en viva comunión entre sí (cfr. § 173). Dios ha dispuesto que pueda haber ese viviente intercambio. Lo que pertenece a uno debe servir a todos de salvación. Mediante el amor a sus hermanos y hermanas todavía no perfectos, los santos presentan al Padre toda su vida con todos sus dolores y sufrimientos, como una eficaz oración de obras (papa Gelasio II). Tal vez podamos suponer que Dios ha fijado para la Iglesia una determinada cantidad de dolor penitencial (cfr. Col. 1, 24; cfr. vol. IV, § 173), y que a través de ese dolor debe conservarse siempre viva en la Iglesia la conciencia de la santidad de Dios y de la pecaminosidad humana. Entonces podríamos concluir; lo que uno ha satisfecho no necesitan satisfacerlo los demás. Pero aunque tal supuesto no sea cierto, la Iglesia puede invocar ante el Padre los sufrimientos de los hermanos perfectos e implorar eficazmente por su intercesión la piedad para los que peregrinan todavía lejos de la patria. La razón íntima de eso es que todos los bautizados forman una unidad en Cristo; y en Cristo, mediador de la salud, deben ser unos para otros.

3. La fe en la comunión de los santos está atestiguada desde el principio (cfr. § 173). Se manifiesta en la penitencia antigua, cuando los mártires imploran el perdón de Dios por medio de su intercesión y en que la Iglesia, confiando en la eficacia de esta oración, acorta el tiempo de penitencia; y también cuando todos los miembros de la comunidad ayudan al penitente con sus oraciones y sus propias penitencias. Cfr. §§ 173 y 264.

San Cipriano dice en su escrito sobre los apóstatas (cap. 17): “Creemos que los méritos de los mártires y las obras de los justos podrán mucho ante el Juez… cuando llegue el día del juicio, cuando al final de este tiempo y de este mundo el pueblo de Dios esté ante el tribunal de Cristo.” San Ambrosio observa (La Penitencia, 1. 15, 80): «En cierto modo por las obras de todo el pueblo es purificado y por las lágrimas del pueblo es lavado, quien fue liberado de los pecados gracias a la oración y sollozos de todo el pueblo y fue purificado en su interior. Cristo ha concedido a su Iglesia el salvar a uno por medio de todos, lo mismo que ella misma fue honrada con la venida de Cristo para que por medio de uno todos encontraran la salvación. Consideremos las palabras del Apóstol, que dice: “Purgaos de la levadura vieja para que seáis convertidos en masa nueva” (I Cor. 5, 7). Como si toda la Iglesia debiera tomar sobre sí el vicio del pecador, del que debe tener compasión con lágrimas, oración y tristeza. En cierto modo ella se llena de su levadura de forma que lo que queda por satisfacer en un penitente es expiado por la contribución común de misericordia y compasión, en la que todos participan.»

Mientras que en la antigüedad se pensaba sobre todo en la virtud intercesora de la vida de los santos, desde el siglo XII predominó la idea de que su vida tenía también la significación de una satisfacción representativa, cumplida en nombre y virtud de Cristo. Existía también la convicción de que quien daba una limosna participaba en las buenas obras que se hicieron en los monasterios, hospitales y orfelinatos protegidos por su donación, y que era, por tanto, liberado de las penitencias, porque otros las hacían por él.

IV. Indulgencias de difuntos

Desde el siglo XV las indulgencias se aplicaron también a los difuntos. Es doctrina teológica segura que la Iglesia tiene poder para ayudar por medio de indulgencias a los difuntos en estado de purificación. Pero las indulgencias que se aplican a los difuntos no significan conmutación de la pena, sino sólo una intercesión ante Dios, que es de algún modo escuchada por Él, pero que no tiene ningún efecto indefectible para un difunto determinado. Las indulgencias sólo se aplican a los difuntos indirectamente; primero deben ganarlas los vivos, que pueden pedir a Dios que el perdón de penas que les corresponda a ellos sea aplicado a un difunto. Dios determina en su consejo impenetrable en qué medida debe escuchar tal oración por un difunto determinado. Hacia fines del siglo XV y principios del XVI se extendió la opinión de que el Papa tenía autoridad jurídica también sobre los difuntos en estado de purificación y que, por tanto, podía aplicarles una indulgencia en forma de absolución; incluso se creyó que podía sacarse un alma del purgatorio con una determinada limosna, aunque se estuviera en pecado mortal. Cayetano se opuso decididamente a tales ideas erróneas. Fueron superadas a lo largo del siglo XVI.

V. Apéndice

Sobre sus investigaciones historico-dogmaticas del sacramento de la penitencia, B. Poschmann ha montado una nueva explicación de las indulgencias, desconocida en la teología de los últimos siglos; según su interpretación, el primer supuesto del nacimiento de las indulgencias en el siglo XI fueron las tarifas penitenciales de la primera Edad Media, que asignaban a algunos pecados graves, penitencias difíciles e incluso impracticables. Sirvieron primero de ayuda las llamadas redenciones (sustitución de la pena asignada en las tarifas por otra penitencia del mismo valor). Otro camino para facilitar al penitente el cumplimiento de la penitencia era la ayuda que prestaba al penitente la Iglesia—sacerdotes y fieles—, con su intercesión y penitencias. Junto a esos métodos tuvieron un papel muy importante las “absoluciones” en las que Poschmann ve el precedente de las “indulgencias”. Originariamente la absolución tiene el sentido de una intercesión por el perdón de los pecados; era considerada como especialmente eficaz, porque era hecha por los portadores del poder apostólico de las llaves. Desde el siglo X las absoluciones fueron admitidas en el rito de reconciliación de la liturgia penitencial seguramente a causa de su forma autoritaria. Condición para la eficacia de una absolución era naturalmente la disposición penitencial de quien la recibía; tal disposición debía ser exteriorizada en la prestación correspondiente; tales prestaciones eran recomendadas por los portadores del poder de las llaves e incluso exigidas autoritariamente. Este método abocó a una conmutación extrasacramental de las penas temporales merecidas por los pecados en virtud del poder de las llaves y está, por tanto, íntimamente unido con las indulgencias; pero todavía no es indulgencia. La indulgencia sólo existe cuando el superior eclesiástico perdona la penitencia canónica completa o parte de ella, en el supuesto de que Dios reconozca tal perdón gratuito y renuncia al correspondiente castigo.

El paso de las absoluciones a las indulgencias propiamente dichas ocurre inadvertidamente en la praxis de los siglos XI y XII. Lo que hacen las indulgencias consiste en que el esperado efecto ultramundano de la absolución es evaluado en la medida de la penitencia terreno-canónica, y en que ésta es rebajada o descontada en el modo correspondiente. La absolución, primitivamente una oración, se convierte así en una conmutación formal de determinadas penitencias canónicas, es decir, en un acto jurisdiccional.

Los testimonios más antiguos sobre indulgencias provienen del sur de Francia y norte de España.

Desde el siglo XII intentan los teólogos explicar y fundamentar teológicamente las indulgencias ya admitidas por la praxis. La alta Escolástica y sobre todo Santo Tomás de Aquino logran dar la explicación necesaria. Jugó un papel decisivo además la doctrina del tesoro de la Iglesia; el cardenal Hugo de Saint-Cher (1230) funda en esa doctrina el derecho de la Iglesia a conceder indulgencias. Según su explicación, todos los pecados fueron castigados en la sangre de Cristo y además en la sangre de los mártires que fueron castigados más de lo que sus pecados merecían. La sangre derramada es un tesoro encerrado en el cofre de la Iglesia, cuya llave tiene también la Iglesia, de forma que puede abrir el cofre cuando quiere y repartir su tesoro a quien quiera por medio de la concesión de indulgencias. De este modo el pecado no queda sin castigo, pues ya fue castigado en Cristo y en sus mártires. Según esta teoría, la Iglesia tiene poder jurídico para disponer de los méritos de Cristo y de los santos.

Santo Tomás deduce el efecto de las indulgencias exclusivamente del tesoro de la Iglesia. Otros teólogos destacan más la penitencia personal del pecador; en los méritos de Cristo y de los santos no ven un sustitutivo de la penitencia personal, sino su fundamentación.

En razón de los resultados de la investigación histórico-dogmática puede decirse con Poschmann, que la indulgencia es una combinación de la absolución medieval, que obraba como una oración por el perdón de las penas temporales ultramundanas, y del perdón jurisdiccional de las penitencias canónicas. La eficacia primaria de la indulgencia descansa, según esta interpretación, en la oración de la Iglesia. El carácter jurisdiccional, que también queda a la indulgencia en esta interpretación, se extiende al perdón (primero real y después ficticio) de la satisfacción canónica. Respecto a la conmutación de las penas de la otra vida la indulgencia obra, sin embargo, per modum suffragii, pero no al modo de una sencilla oración, sino al modo de una oración en cierto modo autorizada, a la que da garantía de éxito el carácter oficial del orante. Quienes conceden indulgencias rezan en nombre de la Iglesia, en comunidad con Cristo y con los santos unidos de nuevo con Él, cuyo amor y preocupación por los penitentes pueden suponer los concesores de indulgencias. La relación entre penas temporales terrenas y penas temporales ultramundanas se explica aquí de modo inverso al de la interpretación usual, según la cual lo primero es el perdón de las penas temporales terrenas; a eso se une la certeza de que Dios perdona también las penas de la otra vida. Según la teoría de Poschmann, la ayuda de la Iglesia a favor del pecador se refiere primariamente al perdón de las penas de la otra vida; y como se le han perdonado al pecador esas penas previamente, ya no necesita cumplir las penas terrenas en que había incurrido por su pecado.

Pero como sólo puede recibir realmente la ayuda que le ofrece la Iglesia, cuando está incorporado al modo de pensar de Cristo y de los santos, la Iglesia le exhorta a esa incorporación. Su participación en el estado penitencial de Cristo y de los santos debe realizarse mediante un signo externo, es decir, mediante las condiciones establecidas por la Iglesia para ganar las indulgencias. (B. Poschmann, Der Ablass, en: “Handbuch der Dogmengeschichte”, edit. por Schmaus, Geiselmann[1951], 112-123.)

Karl R., aprovechando los resultados de la investigación de Poschmann, da la siguiente definición de indulgencia: “La indulgencia es el sacramental, que unido al indulto de una penitencia canónica (al menos hipotética) perdona las penas temporales ante Dios y que como tal sacramental obra ex opere operantis (orantis) Ecclesiae, no ex opere operato» (Recensión al libro de Poschmann, Der Ablass im Licht der Bussgeschichte, en: “Theophaneia” 4 [Bonn, 1928], en: “Zeitschrift für kat’nolische Theologie” 71 [1949], 481-490). Cfr. también Ed. Eichmann-Kl. Mórsdorf, Lehrbuch des Kirchenrcchts auf Grund des Codex Inris Canónico 7 ed. (1953), 89-95.

VI. Indulgencias y vida de fe

Aunque a la doctrina de las indulgencias se le ha hecho el reproche de mecanizar la vida de la fe y de haber favorecido una actitud calculadora frente a Dios, podemos decir que las indulgencias pueden ser objeto de tales abusos a consecuencia de la pereza y egoísmo del corazón humano; sin embargo, su sentido íntimo consiste en conducir al cristiano hacia la obra salvadora de Cristo. Cada concesión de indulgencias es una admonición a entregarse a Cristo y a unirse a los hermanos y hermanas, que reinan con Cristo. El cristiano se incorpora a Cristo crucificado y resucitado en cada oración de indulgencias que reza. Las indulgencias ganadas con verdadero espíritu son, pues, fuente, signo y expresión de fe viva en Cristo.